El entorno que abraza a Totana conectándola con Sierra Espuña, constituido por estribaciones de suaves y modeladas formas, regala a la población una serie de bondades generadoras de un microclima que fascina y contribuye al encuentro, el esparcimiento y la convivencia, ofreciendo un claro y preciso bálsamo, acrecentado por la paz que emana del esplendor de su atmósfera y encumbrado por la excelsa vegetación que lo envuelve. En este ámbito, en el que hasta bien entrado el siglo XVIII, predominaron «cascajares», «campos yermos» y «barranquizos pedregrosos», los hombres y mujeres de la antigua villa fueron capaces, «a fuerza de golpe de pico y taladro de barreno», de transformarlo en «prodigios de feracidad y verdor que perfuman el ambiente y recrean la vista», favoreciendo la riqueza y la economía del municipio gracias al cultivo del fragante y provechoso naranjo, cuyo fruto, sabroso y plácido al paladar, fue muy demandado en diferentes zonas de Europa. Paralelamente a este regalo, consecuencia de una eficaz actividad agrícola, impregnada de esfuerzo, dedicación y entrega, pronto descubrieron nuestros mayores las jubilosas posibilidades que brindaba el lugar.

Para dar consistencia a esas potencialidades se proyectaron infraestructuras de comunicación, de cultivo y regadío, pero también viviendas de señorial prestancia, junto a otras de un sencillo uso doméstico.

Esbeltas y elegantes, las primeras.

Sobrias y austeras, las segundas, aunque adornadas, esta últimas, de una humildad de acogedor y cálido carácter.

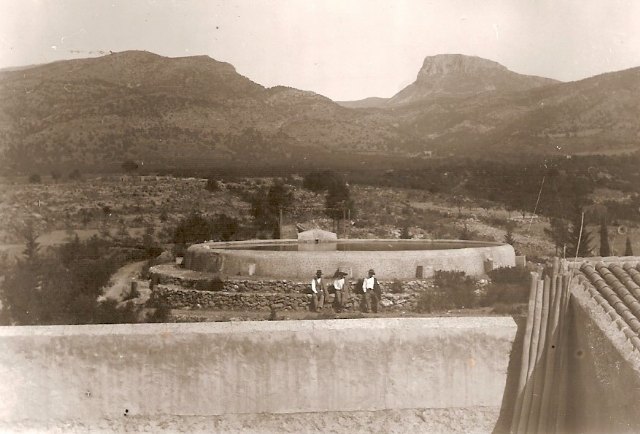

Similar percepción exhala del arrumaco que en 1889 publicaba el periódico La Voz de Totana, al describir esta conjunción de naturaleza y arquitectura, como una huella que «semeja tranquilo verde mar donde destacan multitud de puntos blancos que representan casas de recreo más o menos ricas pero todas deliciosas y sanas y hace de nuestros alrededores mansión tan poética y deleitosa como la que ofrece la morisca Granada o la feraz Valencia, al par que tranquilo y saludable punto». Configurado este espacio, se construyeron numerosas balsas en las que almacenar el agua de fuentes, pozos y resurgencias.

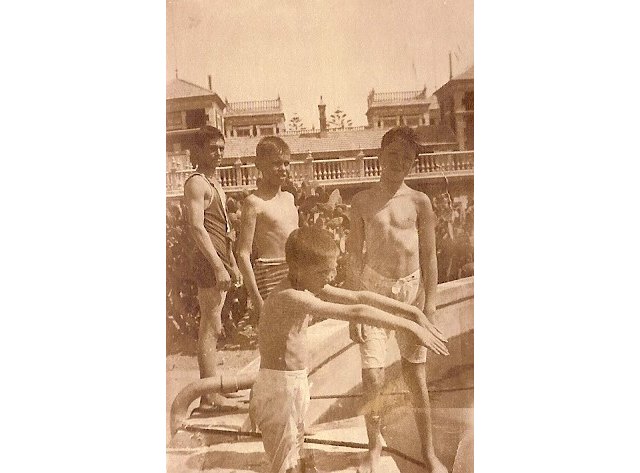

Con ellas, no solo se benefició el regadío, sino que, principalmente los vecinos más jóvenes, gozaron de tan interesante reclamo en las cálidas jornadas del inmenso verano mediterráneo.

En esta agua, mucho menos depurada que al presente, pero plena de pureza y calidez, tanto por su origen, el corazón mismo de esta tierra, como por su discurrir, pues la entrada y salida del líquido vital era prácticamente continua, fue posible degustar tan valioso privilegio. Pero, además, en ese contexto y en sintonía con el ser festivo y radiante de sus moradores, resuenan por sus caminos y veredas, por sus senderos y cañadas, los ecos de habaneras, rancheras, baladas… cantos que, brotando del corazón de sus gentes, palpitan colmados de pasión, enamoramiento y unión a este dominio y a sus raíces, a la herencia de fervor recibida de sus mayores. Con esta fusión de esencias, en las que clima, vegetación, diversión y hospitalidad se conjugan en formidable síntesis, es imposible no sentirse cautivado por sus aromas y sonidos, por las fragancias que destila este grandioso conjunto que hechiza y embelesa.

Tras conocer, vivenciar y saborear estas experiencias es claramente comprensible la reflexión que escribiera en 1931 el poeta Raimundo de los Reyes, cuando afirmaba, «los totaneros con justa ufanía, adoran estos huertos de maravilla, y plantan, entre los naranjos, heliotropos, jazmines y rosales», mostrándolos «como palacios o museos, al visitante». La magnificencia de este excepcional enclave requiere su cuidado y protección, salvaguardando los colosales valores que lo significan; unos perceptibles y corpóreos, pero otros inmateriales, expresión de la naturaleza, voluntad y tradiciones de Totana. Juan Cánovas Mulero