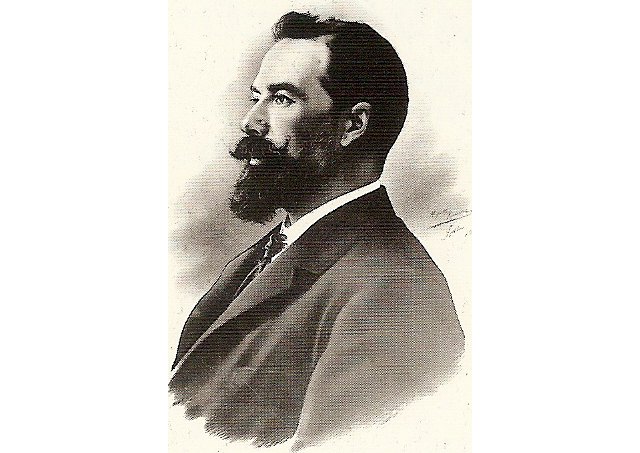

Iniciamos este comentario recordando las adversidades que hubieron de afrontar nuestros mayores en otros momentos históricos, en los que las condiciones de vida, las posibilidades sanitarias, laborales, alimenticias… eran bastantes limitadas y, consecuentemente, tendentes a un fatal desenlace. Para ello, desde el reconocimiento, la admiración y el respeto, aprovechando la radiante grandiosidad de obra del fotógrafo totanero Fernando Navarro Ruiz, ofrecemos algunas reflexiones motivados por la fascinación a su personalidad, como también por lo excelso y sugerente que envuelve a sus creaciones, intentando ubicar en el tiempo y en su contexto las imágenes que con tanta lucidez nos ha regalado y que germinan impregnadas de su capacidad de trabajo, tenacidad, iniciativa y calidez. Cuando los padres, superando el dolor por la pérdida de un hijo en las primeras etapas de la vida, dedicaban una parte de sus limitados ahorros a encargar una fotografía del dramático momento en el que el bebé ya había dejado de existir, aspiraban no solo a perpetuar la ilusión, la esperanza, la alegría que había acompañado la gestación y el nacimiento, roto bruscamente por las zarpas de la muerte, sino también a prolongar una experiencia que tan vagamente pudieron saborear. Hasta bien avanzado el siglo XX las tasas de mortalidad infantil fueron muy elevadas.

Diferentes infecciones de carácter pulmonar e intestinal llevaban a la tumba a un elevado número de niños, además de aquellos otros que perdían la vida afectados de raquitismo.

De hecho, en el campanario del templo parroquial de Santiago perdura un toque de difunto propio de niños, un desgarro que se intensificaba en momentos de epidemias.

Así, en el cólera morbo de 1834, el 52% de los fallecidos fueron niños y en el brote de sarampión de 1868, las cifras se elevaron al 62%. Contemplando la tragedia que con frecuencia vivían las familias encajamos los versos que el poeta totanero Emilio Mora escribía sobre este conmovedor acontecimiento, en un poema titulado «El Sepulturero»: «La nieve sobre las fosas, / extiende su helado manto; / dos personas silenciosas, / abatidas y llorosas / entran en el camposanto.

/ Me entregan una orden del cura, / para que pueda enterrar / de limosna, a la criatura / que en miserable envoltura / me acaban de presentar.

/ El padre, su hijo querido / lleva exánime en los brazos; / ¡parece que está dormido! / mas la parca ha destruido / aquellos amantes lazos.

/ La madre que tanto le ama, / no quiere que me lo lleve; / loca lo besa y lo llama; / con el llanto que derrama derrite la blanca nieve…».

La aflicción que acompaña a estas rimas queda rota por el carácter pragmático de Emilio Mora, que consciente de las grandes dificultades en que se desenvolvía la vida de las gentes de su época, concluye con un pasaje que impacta por su atrevimiento: Cuando ya se han alejado, / cavo, deposito, cierro, / y digo al niño que entierro: / «¡Ay!...

de buena te has librado!!».